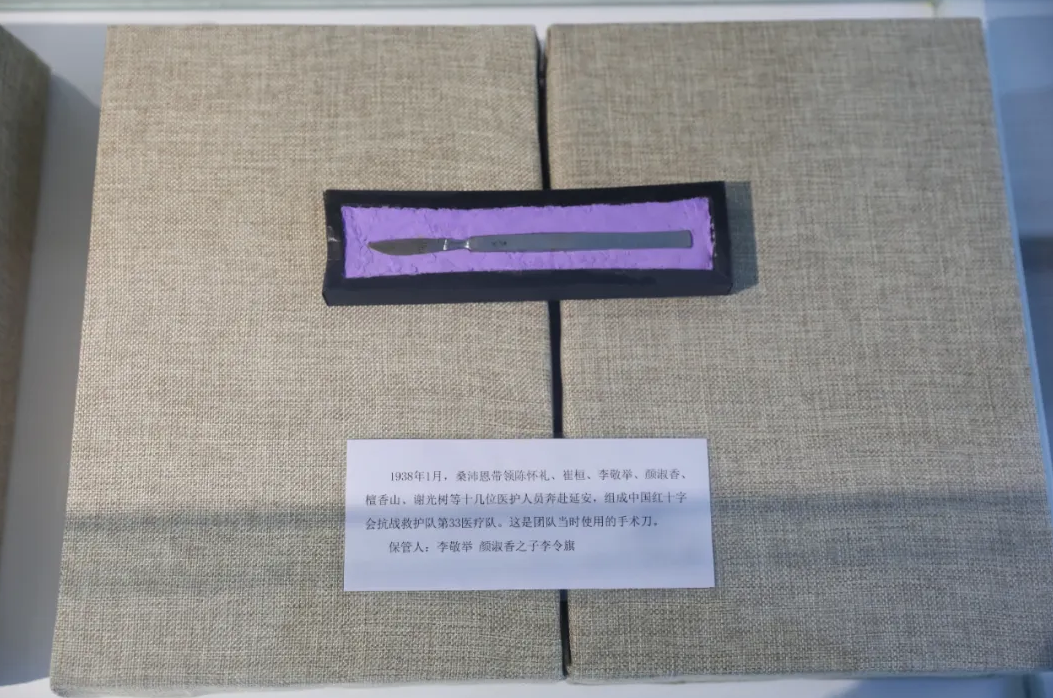

在鄂尔多斯市中心医院的展厅里,一把历经八十多年岁月洗礼的手术刀静静陈列。它的刀刃虽已不再锋利,却镌刻着一段跨越山河的烽火岁月,见证着一所医院从绥远草原到延安圣地,再到抗战前线的使命传承,更承载着鄂尔多斯医务工作者与国家民族同呼吸、共命运的赤子之心。

回溯历史,鄂尔多斯市中心医院的前身——绥远省蒙古卫生院伊克昭盟卫生所,在抗战烽火中走出了一条不平凡的道路。七七事变后当日本侵略者的铁蹄踏碎华北大地,卫生院在院长桑沛恩带领下有陈怀礼、崔桓、李敬举、颜淑香、檀香山、谢光树等十几位同事毅然投奔陕甘宁革命根据地,辗转千里于1938年1月13日乘八路军汽车转移至延安,改编为中国红十字会抗战救护队第33医疗队,被安排在宝塔山上的边区医院工作。在延安这片红色热土上,医疗队的医护人员不仅参与了救治伤员和为八路军官兵及群众治病的辛勤工作,更在党的教育中找到了精神坐标——他们多次聆听毛泽东同志的讲话,从“为人民服务”的宗旨中读懂医者的使命,从“持久战”的战略思想中坚定抗敌的信心,将“救死扶伤”与“民族解放”紧紧连在了一起。

带着延安赋予的信仰与力量,第33医疗队主动请缨奔赴绥远抗战前线,以骨干力量崔桓、任盛章、李敬举、郝新三、耿觐维组成五人手术组于1938年9月前往河曲前线投入战斗,为保卫边区北大门作出贡献。第33医疗队在接受了延安的洗礼后回到绥远,在河套地区、伊盟地区以及宁夏的部分地区展开医疗救援。那时的前线,没有无菌手术室,没有充足的药品,医护人员就用随身携带的器械(包括这把如今陈列的手术刀)在老乡的蒙古包、窑洞和野外的掩体里开展手术;面对日军的封锁、轰炸与扫荡,他们白天隐蔽救治伤员,夜晚冒着风险转移物资,用精湛的医术和无畏的勇气,为绥远抗战的胜利注入了珍贵的医疗力量。而李敬举大夫使用过的这把手术刀,正是那段岁月的见证——它曾划破硝烟,缝合伤口,从死神手中抢回一个个鲜活的生命,也将医者的担当刻进了每一次手术的印记里。

八十多年过去,烽火硝烟早已散尽,但这把手术刀承载的精神却在鄂尔多斯市中心医院代代相传。从绥远省蒙古卫生院、伊克昭盟卫生所到如今的现代化综合医院,医院的名称在变、规模在变、设备在变,但“以人民健康为中心”的初心从未改变——在新冠疫情防控中,医护人员白衣铠甲、逆行出征;在日常诊疗中,他们精益求精、守护安康;在基层义诊中,他们穿越荒漠、传递温暖,用实际行动续写着先辈“为人民服务”的承诺。如今,这把手术刀被郑重陈列在医院展厅,成为最生动的“红色教材”,它让每一位鄂医人铭记:医院的根脉在抗战烽火中深植,医院的精神在为民服务中升华。

站在抗战胜利80周年的历史节点上,凝视这把手术刀,我们看到的不仅是一段过往,更是一份沉甸甸的传承。鄂尔多斯市中心医院将永远以这段红色历史为骄傲,以先辈为榜样,把抗战精神转化为守护人民健康的动力,牢记“厚德立身 精术济民”的院训,在建设健康鄂尔多斯、服务民族复兴的新征程上,续写属于新时代医务工作者的使命与荣光。